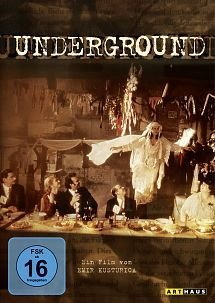

剛看完庫斯杜力卡的「地下社會」,這真是一部怪到不行的電影。庫斯杜力卡是南斯拉夫籍的導演,也就是現在的塞爾維亞。他的電影有濃濃的家鄉情節,對南斯拉夫與共產主義糾纏不清的歷史不太清楚的觀眾,看他的電影也許會有隔閡。不過沒關係,我也是在不太清楚的狀況看完他的電影。撇開政治批判的角度不談,他的電影帶有強烈魔幻寫實的色彩。一般提到魔幻寫實(Magic Realism),我們會想到馬奎斯的巨作「百年孤寂」。庫斯杜力卡下的人物,看似現實,但其瘋狂的行徑卻會讓觀眾覺得好像沒什麼現實感,因為這些人物又笑又鬧,好像不是認真的過生活,但這也是導演的高明之處,用戲謔的方式來諷刺現實,同時試圖達到某種超脫的方法。電影「地下社會」的背景是二次大戰的被德軍佔領的南斯拉夫。信仰共產主義並批判法西斯主義的一對好兄弟黑仔與馬可和德軍對峙。而同時這一對兄弟的家人又牽扯其中,就像百年孤寂裡的大家族一樣,導演藉著家族史來關照整個大歷史。馬可後來成為像叛徒的角色,因為他讓黑仔及其家人與隨從躲到地窖裡,一躲就是二十年。同時馬可讓黑仔誤以為,上頭(外頭)的世界依舊由法西斯統治,因此黑仔一干人依然埋首製作彈藥及武器,但這些武器都被馬可拿去賣錢了。直到一場宴席在笑鬧中,一隻猴子鑽進坦克,啟動大砲轟出一個大洞,黑仔才回到地上世界。(這點也真夠扯的了,不過看庫斯杜力卡的電影要有心理準備:什麼事都有可能發生。)但他渾然未覺世事的變遷,還誤把拍戲的德軍演員當成二十年前的法西斯,把他槍殺了,因此又引發一連串的鬧劇。情節往下發展,人物都老了,彼此也互有衝突,但最妙的是結尾,所有死去的人物都復活了,而所有的恩怨似乎也一筆勾消。一干人又是吃吃喝喝唱唱跳跳,眾人腳上的土地突然崩裂,而腳下的土地形成一座孤島,向遠方漂去…

這部片最讓我印象深刻的是主角拿著槍邊吆喝邊遊行的時候,後頭跟著一群銅管大樂隊,邊演奏邊跟著,而且奏出的音樂節奏很快很笑鬧,總之就是很不寫實,很瘋狂的風格。怎麼說呢?那種嬉鬧,眾人狂舞的風格讓我想起舒曼的鋼琴作品「狂歡節」,夾雜著playful與ecstatic的風格,就是用那種瘋瘋的態度觀看人生,在一種幾近暈眩及狂喜的狀態中,荒謬的人生似乎有了某種意義。大概,庫斯杜力卡的奇想也只有在電影這個媒介才能盡情地揮灑吧。電影中,不時有各種動物現身,從老虎、鵝、猩猩到豬都有(結尾有一幕一隻豬好似在啃食人的屍體),光怪陸離,我不禁想到:南斯拉夫人都是這樣瘋瘋的嗎?但這種瘋狂,卻又映照著主角的理想性格,如黑仔就是真心信奉共產主義的理想主義者,但他被蒙蔽在地窖二十年,卻又透露出導演對共產主義的嘲諷,這套制度根本就是一個大笑話,一個大囚籠。就像你我的人生,總是多少被政客所操縱(想想美國牛肉的進口,老白姓根本無可奈何)。但是我很喜歡電影的一點就是:我們總是可以藉奇想來遁逃,甚至超越。就像黑仔兒子的新婚妻子跳進井裡,邏輯告訴我們她大概是死了,想想黑仔對兒子說的話:那不是妳的妻子,那是一條魚。可是當黑仔兒子溺水的時候,他又見到了他的新婚妻子,如人魚般,悠然自在的游著。就連最後黑仔欲追尋兒子而跳入水裡時,所有已死去或健在的人物在水裡全復活了。我想,這是文學作為一種虛構形式所提供的超越(transcendence),一種關照現實的方法,一種辯證的關係。也就是這樣的超越,帶給我們慰藉及某種依恃。

不過在現實生活中,我們通常是噤聲的,不像電影中的大樂隊,總是肆無忌憚的奏出歡樂又暢快的節奏。但是,要是我們失去觀看現實的另一種觀點,那我們也就失去了某種東西,一種,逃脫的可能。阿,我想起研究所時讀的,法國哲學家德勒茲的說法”line of flight”(逃逸路線)。縱使有時我們不知為何而逃,或不知逃去哪裡,但是那種逃脫的衝動,乃是避免生活成一灘死水的動力。最近運動會進場想要裝扮成雞雞俠,分析起來,也是這樣的心態居多。一種對以前讀的精神分析理論的嘲諷,一種對小雞雞這種隱晦的詞晦的轉化,一種playful的心態,讓我想實踐雞雞俠這樣在概念都還不完整的東西。反正,玩玩嘛,別太嚴肅。而且,我可是很認真的在玩喔,嘻嘻。期待運動會那天的到來。

留言列表

留言列表